メッセージ欄

分類 【化硝】 で検索

イノラティウス チェコラ

2022年07月10日(日)

ここは、化硝研究所、

ここは、化硝研究所、

ギャプス紀の地層から出土した未確認化石、UF(アナイデンティファインドフォッシル)の復元に取り組んでいます

ちぇこら博士の論文「イノラティウス チェコラ」第2章

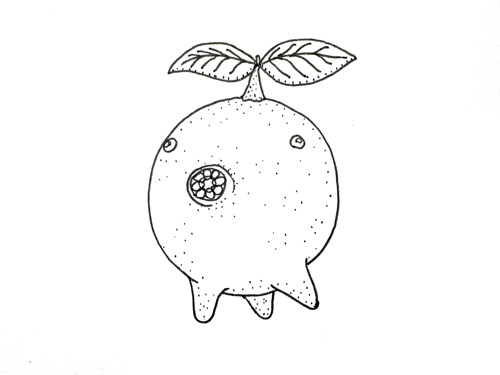

イノラティウス チェコラ双子葉類の復元と考察

イノラティウス チェコラ双子葉類の復元と考察

イノラティウス チェコラは群体として、多数が重なり合うように発見された化石がありました。

この化石は、その内の一つで、発見された順番から「タイプ3」と呼ばれているものです

特徴として、頭頂部の双葉はそのままに、全体の形状が真丸い球体となっています

さらに、体の組成がゼラチン質で覆われ、70パーセントが水分残る30パーセントがタンパク質や脂質で、透き通っていたのではないかと思われます。

2022/07/10 23:05 Update

化硝研究所

2022年07月09日(土)

ここは、化硝研究所、

ここは、化硝研究所、

ギャプス紀の地層から出土した未確認化石、UF(アナイデンティファインドフォッシル)の復元に取り組んでいます

ちぇこら博士の論文で、光合成をする動物「イノラティウス チェコラ」の第2章を見ていきましょうアンモ

イノラティウス チェコラは、双子葉類と単子草類の2種類が確認されました。

イノラティウス チェコラは、双子葉類と単子草類の2種類が確認されました。

この2種類、どちらも頭頂部にある葉で光合成をするのですが...太陽光から作り出される養分の伝達方法の違いにより、各部位の組織構成が異なっています。

今回、新たにギャプス紀地層より採取された標本からは「近似種」も確認され、さらに研究は進んでいます。

これらの中には「脱皮」や「開花」など、生命活動が確認できる興味深いものもありました。

第2章では、双子草類について研究結果を発表してまいります。

2022/07/09 22:52 Update